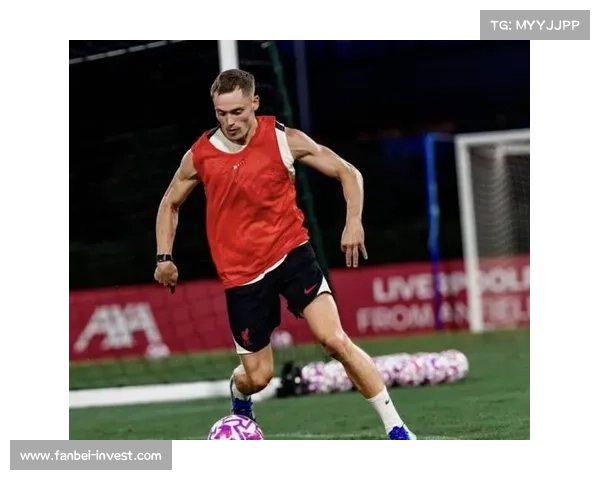

2025 年夏窗登陆中超的罗马尼亚边前腰米特里策,用 5 场 6 球 2 助的疯狂数据重新定义了亚洲顶级外援的标准。这位身高 1 米 67 的 "东欧魔术师",以 82% 的传球成功率、场均 1.6 次参与进球的效率,在浙江队 3421 战术体系中展现出教科书级的战术适配性。当他在补时第 106 分钟挤开深圳后卫完成绝杀时,中国球迷不禁追问:本土球员何时能涌现这般兼具技术创造力与大心脏属性的核心?

一、米特里策现象级表现的启示

米特里策的成功绝非偶然。他在罗马尼亚联赛打磨出的 "节奏大师" 特质,让其在中超赛场如鱼得水 ——5 场比赛完成 7 次过人且全部成功造犯规,德布劳内式外脚背妙传与阿扎尔式内切远射信手拈来。这种技术全面性背后,是欧洲青训体系对球员 "技术 - 意识 - 体能" 三维度的系统性培养。他 18 岁即在罗马尼亚联赛崭露头角,辗转意、美、希、沙等多国联赛后,最终在 2024/25 赛季以 21 球 8 助荣膺罗甲 MVP,这种经历淬炼出的战术适应性,正是当前中国球员最为欠缺的。

对比之下,中超本土球员的技术短板一目了然。20leyu·乐鱼24 赛季本土球员场均关键传球仅 0.8 次,不足外援的 1/3;在 1v1 对抗成功率上,本土边锋平均仅为 37%,而米特里策在浙江队达到惊人的 68%。这种差距不仅体现在技术层面,更反映在战术理解上 —— 当米特里策能精准执行卡内达教练要求的 "回撤接应 - 分边策应 - 后插上射门" 三位一体战术时,多数中国球员还在为位置感模糊而苦恼。

二、中国足球的结构性困局

中国足协统计显示,2024 年中超俱乐部青训投入仅占总支出的 8%,远低于日本 J 联赛的 25%。这种投入失衡导致基层教练流失率高达 40%,U15 梯队球员每周训练时长不足欧洲同年龄段的 60%。更严峻的是,当前青训体系仍以 "体能优先" 为导向,技术训练占比不足 30%,直接导致年轻球员在 18 岁后技术定型期出现明显瓶颈。

联赛环境的温水效应

尽管中足联于 2024 年底成立,但联赛竞争力提升缓慢。2024 赛季中超场均跑动距离 11.2 公里,较 2019 年仅增长 0.3 公里;外援出场时间占比仍高达 65%,本土球员在关键位置的锻炼机会被严重压缩。这种 "外援依赖症" 直接导致战术创新停滞 —— 当浙江队能快速复制欧洲先进的 3421 阵型时,多数中超球队仍在 442 与 4231 之间摇摆不定。

留洋路径的现实困境

武磊在西班牙人的成功曾让球迷看到希望,但 2025 年中国旅欧球员仅存 5 人,且全部效力于低级别联赛。对比日本旅欧球员中 23 人在五大联赛站稳脚跟,中国球员的留洋之路显得尤为艰难。这种差距不仅源于语言文化障碍,更在于国内经纪公司缺乏系统性的海外布局 —— 日本 J 联赛与欧洲俱乐部建立的 "卫星俱乐部" 模式,在中国尚未形成气候。

三、破局之道:技术重塑与战术觉醒

- 教练体系国际化:借鉴浙江队引进塞尔维亚青训专家的经验,未来 5 年需引进至少 200 名欧洲持证教练,重点改造 U12-U15 年龄段训练模式。

- 技术训练模块化:参考米特里策的成长轨迹,建立 "1v1 突破 - 局部配合 - 攻防转换" 三级技术训练体系,将技术训练占比提升至 50% 以上。

- 选材标准革新:摒弃 "唯身高论",建立包含技术、意识、球商的多维评估体系,在 U13 梯队中设立 "技术特招生" 通道。

联赛生态的进化路径

- 外援使用弹性化:推行 "3+X" 外援政策,要求每队至少有 1 名外援司职中场组织者,强制本土球员承担进攻发起任务。

- 战术风格欧化:鼓励俱乐部引进欧洲战术顾问,在 2027 年前实现中超 60% 球队采用高位逼抢、边后腰等先进战术体系。

- 数据化训练普及:为所有中超俱乐部配备运动表现分析系统,将球员技术动作拆解为 127 项可量化指标,建立本土球员技术数据库。

留洋工程的系统性升级

- 建立留洋孵化基地:在葡萄牙、比利时等青训强国设立 5 个海外培训中心,为 16-18 岁球员提供 "语言 - 技术 - 文化" 三位一体过渡。

- 经纪公司专业化:扶持 3-5 家本土经纪公司建立欧洲球探网络,重点输送技术型中场和边锋,目标在 2030 年前实现 20 名中国球员效力五大联赛。

- 政策激励机制:对输送留洋球员的俱乐部给予青训积分奖励,积分可兑换联赛引援名额或财政补贴。

四、时间窗口与现实期待

从技术积累周期看,若能在 2026 年前完成青训体系改革,最早可在 2030 年看到首批 "技术型新生代" 崭露头角。这需要足协、俱乐部、社会三方形成合力 —— 当浙江队能为米特里策量身定制战术时,中国足球也需为本土球员打造更具包容性的成长环境。正如米特里策在采访中所言:"中国球员不缺天赋,缺的是把技术转化为比赛智慧的耐心。" 这种耐心,或许正是解开中国足球困局的关键钥匙。